Введенная система кластеров в сельском хозяйстве Узбекистана превращает фермеров, и так обладавших мизерной свободой, в наемных рабов, свидетельствует правозащитница Елена Урлаева.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев задумал создать в сельских регионах страны промышленные объединения, в единую цепь которых должны были войти все процессы производства готовой продукции – от выращивания сырья до его переработки и изготовления конечного продукта.

Эта цель была определена главой государства в Стратегии развития сельского хозяйства Узбекистана на 2020–2030 годы, принятой в конце 2019-го.

В результате в стране один за другим стали появляться кластеры самого разного направления: хлопково-текстильные, плодоовощные, семеноводческие, зерновые, мясо-молочные, молодежного предпринимательства, садоводческие и т. д.

В начале 2020 года пресс-служба президента Мирзиёева сообщила, что в стране предполагался запуск 86 кластеров, ориентированных прежде всего на выпуск экспортной продукции. В 2020 году Узбекистан, согласно планам правительства, намеревался экспортировать плодоовощную продукцию на 410 млн долларов.

Речь идет поставках 80 наименований продуктов в 66 стран мира, говорилось в пресс-релизе пресс-службы президента.

Активное создание кластеров с этого года происходило на базе существовавших фермерских хозяйств, которым не оставили никаких прав и возможности отказаться от вхождения в новое образование.

При этом главной задумкой власти для достижения эффективности и продуктивности кластеров является привлечение иностранных инвесторов. Местная пресса регулярно рапортует о приходе инвесторов то из Сингапура, то из России, то из Китая и Кореи…

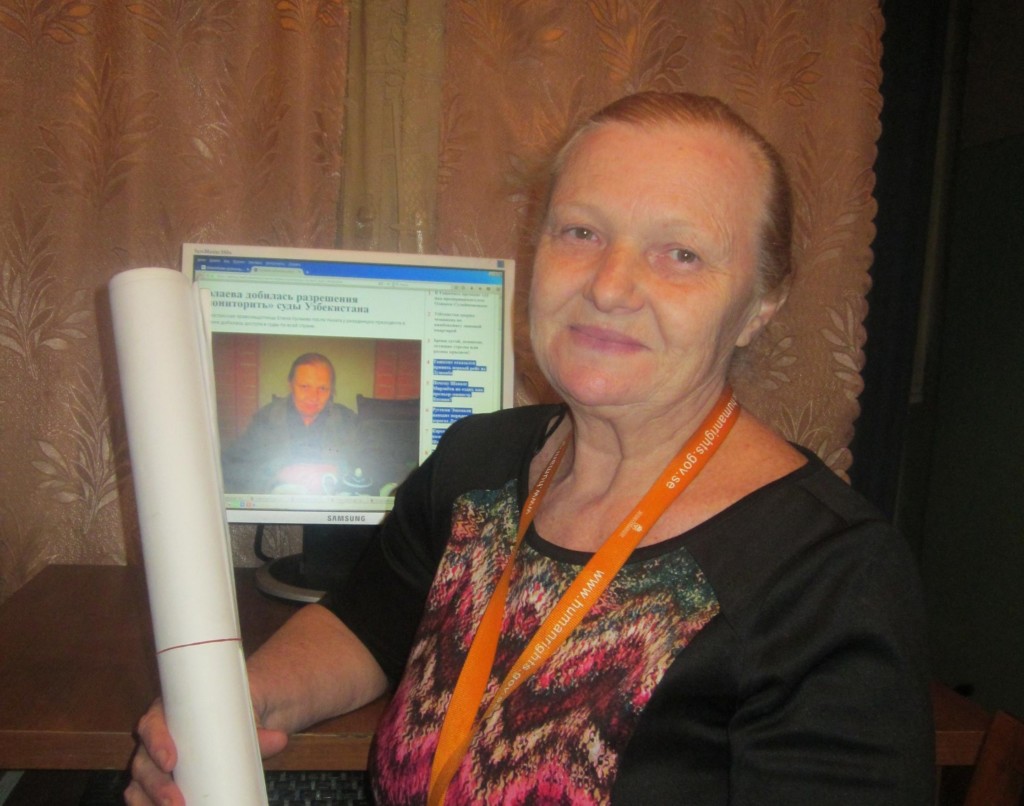

По словам же известной правозащитницы, лидера Правозащитного альянса Узбекистана (ПАУ) Елены Урлаевой, на местах всё не так радужно, как описывается на бумаге.

Она говорит, что вблизи картина более чем мрачная и безнадежная. На деле создание кластеров свелось к принуждению крупных фермерских хозяйств и к разорению и ликвидации мелких.

«Мелким хозяйствам начинали чинить препятствия, не давали то воду для полива, то солярку для машинной обработки полей, в итоге продуктивность падала, и фермеры были вынуждены отказываться от земли», – рассказывает Урлаева.

Крупные хозяйства, как только их объединили в кластер, потеряли и ту мизерную свободу, которую имели, даже под грузом государственного плана по сдаче хлопка-сырца, зерна или другой продукции.

«Фермер теперь уже совершенно несвободный человек, он рабочий в кластере, но на самом деле – наемный раб», – говорит Елена Михайловна.

«Кластер – это монстр, набор подконтрольных власти объектов, которые эксплуатируют людей за копейки и не несут перед ними никакой ответственности», – возмущается правозащитница.

По словам Урлаевой, на днях она побывала в Наманганской области, где говорила с рабочими хлопкового кластера, которые зарабатывают в месяц 700 тысяч сумов – менее 70 долларов США.

Фермеры говорили, что превращаются в рабов, на деньги, что они получают, им не прожить; гибнет скот, так как теперь нет свободного доступа к пастбищам, как было раньше.

Все больше людей в Узбекистане, а это зрелые фермеры, настоящие хозяйственники, рассказывает Урлаева, с грустью и ностальгией вспоминают советские времена, когда существовала справедливость, люди жили достойно и зажиточно.

«Сельские жители Узбекистана начали понимать, насколько им хорошо жилось при Советском Союзе, – говорит Елена Михайловна, – колхозники ездили по санаториям и профилакториям, их дети имели возможность учиться, получить профессию, быть трудоустроенным…»

Кластеры с иностранными названиями…

А что сейчас? Елена Урлаева приводит в пример хлопковый кластер в Бекабадском районе Ташкентской области с иностранным названием, непонятным простым узбекам: Textile Technologies Group (TTG).

По сути, TTG является просто объединением разрозненных хозяйств и объектов, в котором ничего не изменилось: ни качество труда, ни условия работы, ни уровень оплаты.

Авазбек Атаханов, один из руководителей кластера, рассказал, что в Бекабадском районе проживают 175 000 человек, там царит безработица, и махаллинским комитетам несложно собрать жителей для сбора хлопка, начавшегося 5 сентября.

Есть и другие сборщики, которых привлекли принудительно от организаций, они проживают в ужасных условиях, свидетельствуют правозащитники, – всё, как и прежде, хоть с кластером, хоть и без него. На полях попадались и дети, но, как утверждали взрослые, они пришли добровольно помочь родителям…

За собранный килограмм хлопка в среднем платят 1200 сумов (10 центов США), так что дневной доход у людей редко превышает 5 долларов США, расчет производится каждые пять дней, то есть недельный труд стоит в кластере 25 долларов.

Удивлена Елена Урлаева бурным участием иностранных организаций и финансовых структур в создании кластеров в Узбекистане.

«Создается впечатление, что при участии международных институтов идет слом уже разрушенной экономики: банки, финансово-кредитные учреждения, поставщики техники, скупщики товара – все тут… – говорит Елена Михайловна, – а фермерские хозяйства уничтожены, фермер превращен в раба».