Ольга Переладова из Всемирного фонда дикой природы (WWF) рассказала Ц-1 об экологических угрозах для ЦА и восстановлении популяции тигров на Балхаше.

Эксперт с мировым именем, научный руководитель Центрально-Азиатской Программы WWF, знает все болевые точки региона: еще в 70-х годах прошлого века, будучи студенткой, она проводила зоологические исследования в заповеднике «Тигровая балка» (Таджикистан). Спустя много лет Ольга Переладова может гордиться увеличением количества многих видов краснокнижных животных в Центральной Азии (ЦА).

– Этот год в странах Центральной Азии был аномально жарким. Что случится, если температура воздуха в регионе вырастет еще на пару градусов?

– В зоне риска находится вся экосистема. Первыми пострадают ледники и, соответственно, водоснабжение, болота начнут пересыхать, снежные барсы будут подниматься выше в горы, а сайгаки уйдут севернее.

Многим территориям грозит опустынивание, идет распространение животных – переносчиков природно-очаговых инфекций, даже распространение чумы возможно в ранее благополучных районах.

Впрочем, вопрос глобального изменения климата государства ЦА не смогут решить собственными силами – это проблема мирового масштаба. Но одна из мер, которые можно и нужно реализовывать, – ориентироваться на более устойчивое водопользование.

Сейчас из-за преимущественно грунтовой и неправильно организованной системы полива теряется до 50% воды, что является непозволительным расточительством.

Расчет экологического следа по методике WWF показал, что страны Центральной Азии оказывают самое сильное в мире воздействие на ресурсы пресной воды. Это можно регулировать как на уровне любого фермера, так и государства.

Также большой положительный эффект может дать внедрение альтернативных источников энергии – солнечных батарей, ветрогенераторов.

– Какие проблемы экологии ЦА сейчас наиболее актуальны?

– Проблемой является вырубка лесов и замещение тугайных рощ полями. Тугай (разновидность густой растительности вдоль берегов рек. – Ред.) предотвращает почвенную эрозию, да и затраты на восстановление полей, смытых реками, несравнимы с тем, что приходится тратить на поддержку водозащитных тугаев.

Показательно, что в долине Амударьи тугай сохранился на 10% территории, где он ранее произрастал, поскольку в Узбекистане, как и в Туркменистане, основные плодородные земли расположены только по поймам рек.

А в Казахстане имеются значительные территории плодородных степей, сельское хозяйство не привязано жестко к долинам рек, в частности Сырдарьи, и экономически возможно ограничить освоение поймы.

Такое решение уже дало свои плоды: если во времена СССР из Сырдарьи дотекало до Арала ноль воды, то сейчас вторая по значению река Центральной Азии наполняет Малый Арал.

– Можете назвать места в регионе, которые надо сделать заповедными в ближайшее время?

– Речь идет о десятках территорий, именно этому и посвящен наш проект «Эконет», который предполагает развитие систем охраняемых природных территорий и охватывает 40% площадей ЦА.

Лишь незначительная их часть должна стать заповедниками и природными парками – на основных территориях (в экологических коридорах и буферных зонах) необходимо внедрять устойчивые формы природопользования.

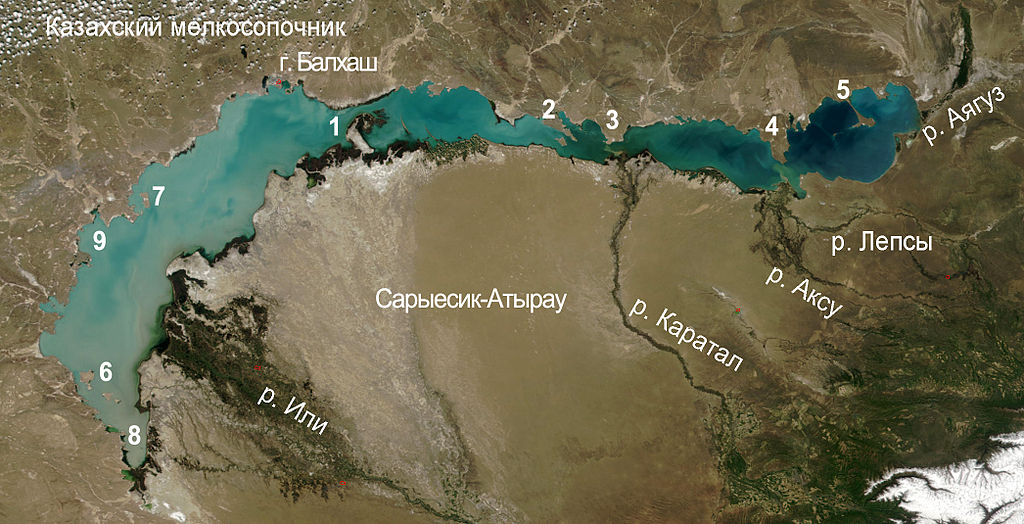

Если говорить о текущих проектах, то мы занимаемся восстановлением популяции тигров на казахстанском озере Балхаш – в районе дельты реки Или. Я очень надеюсь, что это озеро не повторит судьбу Арала.

Животных, возможно, привезут с Дальнего Востока. Исследования британских специалистов показали, что генетически они не отличаются от вымерших туранских тигров.

Это может быть как специальный отлов, так и перевозка тигрят, мама которых стала жертвой браконьеров. Малыши подращиваются в специализированных центрах, после чего животные проходят подготовку к выпуску в природу по определенным методикам (сейчас они отрабатываются различными международными организациями).

Пробное заселение тигров возможно через 5–7 лет. К этому времени должна быть восстановлена экосистема в целом, а численность копытных животных достигнет необходимой нормы, ведь хищникам надо на кого-то охотиться.

– А в других центральноазиатских странах?

– В Муйнакском районе Узбекистана создается заказник «Судочье», слышала, что постановление уже подписано. Этот заказник в дельте Амударьи очень важен для сохранения более 230 видов водно-болотных птиц, для устюртской популяции сайгака и многих других редких видов животных.

Много трансграничных вопросов, когда с одной стороны принимаются необходимые природоохранные меры, а с другой – нет. Есть положительные примеры развития такого трансграничного сотрудничества.

10 лет назад возникла идея подать заявку в ЮНЕСКО на создание объекта мирового всемирного природного наследия в Западном Тянь-Шане. И не три заповедника в трех странах, а один трансграничный, состоящий из ряда кластеров. В 2015-м согласованная заявка была подана в ЮНЕСКО от Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана.

Подготовка совместных планов для управления охраняемыми территориями – это огромное достижение.

Хочу отметить работу, которая проводится WWF в Кыргызстане в рамках нашего проекта: расширяется площадь охраняемых территорий, сокращается браконьерство, в первую очередь благодаря развитию экологического образования, местные сообщества привлекаются к контролю над территориями, развиваются альтернативные формы получения доходов, которые не вредят окружающей среде.

Благодаря этой кропотливой работе количество снежных барсов на модельной территории проекта за последние пять лет как минимум удвоилось.